¿Qué está pasando con la experiencia del empleado?

La atención e interés de las empresas por mejorar la experiencia del empleado ha ido en aumento, en paralelo a la disminución del compromiso de los empleados, los cambios en las dinámicas de trabajo (diversidad, covid, mix generacional, teletrabajo, digitalización), la alta rotación y escasez de talento[1] y fenómenos como la gran renuncia o la gran resignación.

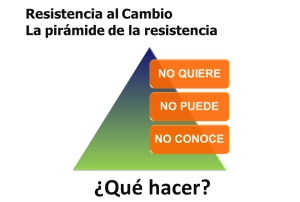

Las estrategias e instrumentos para gestionarla cada vez son más diversas: design thinking, inteligencia artificial o plataformas de experiencia del empleado (EXP), sin embargo, sigue demasiado enfocada en el rendimiento y muy poco en el desarrollo. Todo ello da lugar a un modelo de management regido por principios mecanicistas, en lugar de humanistas u orgánicos. Las personas no son máquinas y no se les puede aplicar un criterio (el rendimiento) que es más propio de aquellas que de la condición humana.

Un reflejo de este modelo es la inversión en tiempo y dinero dedicada a medir y controlar la experiencia del empleado frente a la que se destina a mejorarla. Un ejemplo, los cada vez más refinados “sistemas de escucha al empleado”, basados en recopilar datos de fuentes diversas (datos pasivos del tráfico de correo electrónico, horarios, calendario, comentarios de voz e incluso vídeo), que parecen retrotraernos a los peores momentos del espionaje de guerra. Con ellos la persona es tratada como una fuente de datos a extraer y explotar, y no como un ser humano con el que interactuar a través de una relación genuina y cercana, “piel con piel”, que son las que más experiencias de felicidad y bienestar aporta a las personas[2].

Otra muestra de deshumanización es el incremento del uso de la IA conversacional: el chatbot de Paradox, bautizado como Olivia, puede comercializar, filtrar e incluso contratar a personas casi sin necesidad de participación humana. Resulta difícil imaginar una experiencia del empleado satisfactoria cuando la primera relación que tiene con la empresa es a través de un chatbot. En la gestión de personas los recursos cada vez son más tecnológicos y menos humanos.

La realidad nos muestra el aumento de los casos de estrés, bajas por depresión y problemas de salud mental en las empresas[3], lo cual no es indicador de una buena experiencia del empleado, más bien todo lo contrario. La solución no puede ser compensarlo convirtiendo las organizaciones en un parque de atracciones, generando experiencias placenteras a base de diversión, comodidades y lujos: salas de videojuegos, mesas de ping pong, gimnasio, fiestas, vales en restaurantes de moda o formaciones que parecen un reality. Estas prácticas están dando lugar a una cultura infantilizante de los trabajadores y a un modelo que podríamos calificar de “hrwashing”. Las empresas no pueden seguir estableciendo objetivos y plazos imposibles de lograr, si no es trabajando 10 y 12 horas diarias[4], y luego proporcionar acceso a apps para cuidar la salud mental o talleres de mindfulness para gestionar el estrés que ello acarrea.

Reformular la experiencia del empleado

Si aspiramos a tener empresas más humanas es necesario reformular la experiencia del empleado, apostando por que sea el vehículo para crear y cultivar espacios donde las personas alcanzan una vida plena y gratificante, como aboga Tom Peters[5] en su humanismo extremo.

Con este nuevo enfoque la experiencia del empleado dará lugar a un nuevo marco de convivencia, relaciones más saludables y enriquecedoras y un clima laboral de mayor confianza, compromiso y satisfacción, donde las personas pueden desarrollar todo su potencial y ponerlo al servicio del logro de objetivos individuales y organizacionales. Sin duda, todo ello contribuirá a mejorar la salud laboral e incrementará los niveles de ingresos de la organización.

La fórmula es diseñar la experiencia del empleado para potenciar las 6 dimensiones del desarrollo humano óptimo propuestas por Carol Ryff[6]: propósito en la vida, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, autoaceptación y relaciones positivas.

Propósito: las personas deben poder vivenciar el sentido de su trabajo, lo que aportan y a lo que contribuyen con él y cómo está conectado a su propósito personal. Si no experimentan frustración, malestar y desmotivación.

Autonomía: las personas necesitan expresar su singularidad en el trabajo, tomando decisiones, aportando ideas que sean parte de las soluciones, teniendo capacidad para organizar tiempos y tareas, dirigiendo su aprendizaje y desarrollo, sin depender contínuamente de la intervención externa. La autonomía produce un sentimiento de propiedad hacia el trabajo que incrementa el compromiso con el mismo.

Dominio del entorno: las personas funcionan óptimamente cuando sienten que pueden gestionar eficazmente el entorno de trabajo, respondiendo de forma adecuada a sus demandas. Para ello deben percibir la organización como un lugar lógico, coherente y predecible, alineado con sus necesidades y capacidades y en el que cuentan con el apoyo de compañeros, jefes y otros recursos organizativos para llevar a cabo su trabajo adecuadamente.

Crecimiento personal: las personas deben experimentar que se dan en la organización las condiciones para progresar, para lograr sus propósitos individuales. Deben sentir que su talento está siendo aprovechado y no explotado o infrautilizado, que el trabajo que desempeñan les permite desarrollarse, aprender y evolucionar.

Autoaceptación: las personas necesitan sentir que la organización les aprecia, reconoce y acepta con sus diferencias, fortalezas y debilidades. Las organizaciones deben proporcionar una experiencia de inclusión a sus empleados: satisfacción simultánea de la necesidad de singularidad (sentirse únicas, poder expresar y que se reconozca su individualidad) y la de pertenencia (sentir que son parte y pertenecen a un grupo).

Relaciones positivas: las relaciones positivas, basadas en la cercanía, la empatía y la comprensión aportan seguridad psicológica, confianza, sensación de conexión y pertenencia. Gracias a ellas la persona siente la fuerza y el apoyo del grupo lo que influye en su capacidad para afrontar retos, problemas, estrés y gestionar situaciones difíciles.

Cuando el desarrollo humano óptimo se frustra aparece el malestar, el estrés y el deterioro de la salud, de ahí la importancia de reformular la experiencia del empleado desde una nueva mirada: propiciar experiencias basadas en las seis dimensiones apuntadas.

Una nueva praxis para una nueva mirada

Con esta nueva mirada toda actuación organizacional debería ser analizada teniendo en cuenta estas seis dimensiones de cara a su impacto en la experiencia de los empleados para cada acción habría que preguntarse ¿cómo contribuye, dificulta o impide la autonomía en el trabajo? Y lo mismo respecto a las cinco dimensiones restantes.

Adicionalmente, las organizaciones pueden utilizar la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff[7] para valorar el grado de bienestar psíquico y satisfacción de sus empleados en las seis dimensiones aludidas. También aplicar estas para elaborar el “mapa del empleado” y evaluar los diferentes momentos de la verdad: por ejemplo, ¿qué nivel de autonomía, propósito, relaciones positivas, autoaceptación, crecimiento personal, dominio del entorno ha experimentado el empleado en la formación “X” llevada a cabo por la empresa?

En atención a los resultados del “Barómetro de la Experiencia del Empleado 2022” (en adelante BEX22)[8], especialmente en las fases “crecer” y “consolidar”, que son las que más tiempo ocupan en la vida laboral de una persona y las que más importancia tienen para ella, propongo intervenir en los siguientes aspectos de su experiencia, desde la óptica del desarrollo humano óptimo:

1.- Evaluaciones de desempeño más humanas

Se trata del momento de la verdad peor valorado según el BEX22, y que un reducido número de empleados y managers la consideran de utilidad[9]. Muchos empleados viven estas evaluaciones como algo crítico en lugar de constructivo debido a:

-Están demasiado basadas en diagnosticar comportamientos de mala ejecución para corregirlos o cambiarlos.

-Excesivo protagonismo del evaluador y escasa participación del evaluado.

-Incremento del uso de la llamada “gestión algorítmica” para realizarlas, sin intervención humana. Esto convierte a las personas en recipientes pasivos con autonomía limitada y escasas oportunidades de aprendizaje, además de degradar la calidad de las experiencias laborales y perjudicar el desarrollo cognitivo de los empleados, según Xavier Parent-Rocheleau y Sharon Parke[10].

La evaluación de desempeño debe basarse en conversaciones cara a cara, centradas en potenciar el desarrollo y no solo en evaluar el rendimiento o incrementar la productividad.

Deben ser un espacio para conocer mejor a la persona, construir con ella una relación de confianza y ayudarle a conectar con sus aspiraciones y potencial para ponerlo al servicio del logro de los objetivos. Es necesario renunciar a la estandarización a través de formularios de recogida de datos, pues en aras de la objetividad se está perdiendo mucha humanidad.

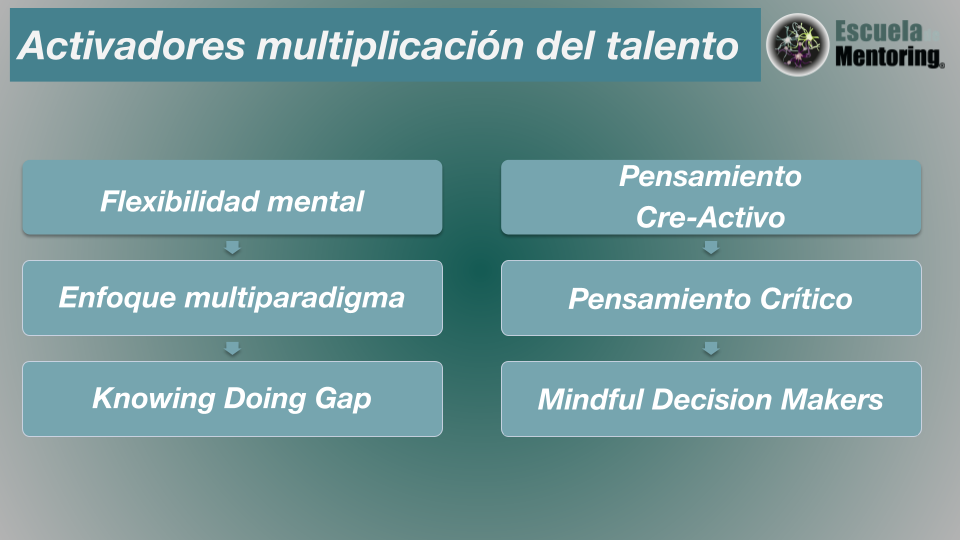

2.- Aprendizaje significativo

El aprendizaje es el gran catalizador de una óptima experiencia del empleado, según los expertos participantes en el encuentro Future of HR 2023. Para ello ha de diseñarse de forma que la persona pueda elegir qué aprender y cómo (autonomía), que le permita aprender con otros (relaciones positivas), experimentar en el lugar de trabajo, reflexionar sobre ello y conectarlo a su propósito y objetivos. El mentoring es una de las prácticas que aglutina todas estas características y posibilita un desarrollo sostenible del capital humano[11].

Las personas deben poder aprender trabajando y trabajar aprendiendo, lo que implica una experiencia activa y reflexiva. Aprender no es solo hacer o adquirir conocimientos, requiere tiempo de reflexión para asimilarlos, incorporarlos y aplicarlos. No se puede pretender que una persona asista a una formación o reciba un feedback y automáticamente aprenda. Tampoco que lo haga cuando está en un curso de formación durante su jornada laboral pero continuamente conectada al teléfono o el ordenador gestionando tareas, respondiendo a demandas de su jefe y ausentándose para atender llamadas.

Como refuerzo será necesario formar a los líderes para que sean menos directivos y más desarrolladores12, para liderar con un estilo empoderador y no autocrático. El líder desarrollador potencia y acelera el aprendizaje experiencial de sus colaboradores, lo que favorece el crecimiento personal y dominio del entorno, además de fomentar la autonomía. Esto exige un cambio cultural en las organizaciones, ya que actualmente valoran más el alto desempeño y cumplimiento de objetivos en sus líderes, que el esfuerzo que invierten en desarrollar a otros, como revela una encuesta realizada por Mckinsey.

3.- Feedback reflexivo y empoderante

El feedback suele ser evaluativo y correctivo, se basa únicamente en la visión del manager/supervisor que lo proporciona, lo cual lastra la autonomía, adoptando una posición de “examinador”, que no genera una relación muy positiva. Está demasiado enfocado en incrementar la productividad mejorando la ejecución, en lugar de favorecer el aprendizaje y el desarrollo, así como en el pasado: en lo que ya se hizo y no funcionó. Como el pasado no se puede cambiar, este tipo de feedback acaba generando impotencia, lo que no favorece el crecimiento personal y dominio del entorno.

Las organizaciones deben replantearse la forma de dar feedback adaptándola a las siguientes premisas:

-Autonomía, autoaceptación y dominio del entorno: la persona evaluada debe ser la protagonista de su proceso de retroalimentación, por ello debe comenzar preguntándole a ella. Si está mejorando su asertividad en las reuniones de equipo se preguntaría ¿cómo crees que ha sido tu nivel de asertividad en la reunión? ¿Qué destacarías al respecto? ¿En qué momentos has sido más asertivo? ¿en cuáles no? …

-Crecimiento personal y dominio del entorno: el feedback debe ampliar la mirada al futuro, a lo que se podría hacer o mejorar, para conectar con las oportunidades de desarrollo.

Consistiría en preguntar al colaborador ¿cómo puedes ser más asertivo? ¿Qué te ayudaría? ¿Dónde puedes ponerlo en práctica?

-Relaciones positivas: el manager al final de todo este proceso puede aportar su perspectiva para incrementar el aprendizaje. Si todo el proceso se lleva a cabo dentro de una conversación fluida, en las que ambas partes participan, se miran a los ojos, prescinden de formularios y check list y se escuchan la experiencia se convierte en una relación mucho más satisfactoria y empoderadora.

Por último, las empresas deberían plantearse introducir el “reverse feedback”: quienes lo reciben proporcionan feedback a quien lo dió, sobre como lo ha hecho y qué les ha aportado. Con ello se construirán relaciones más simétricas, colaborativas y basadas en el aprendizaje mutuo.

4.- Desarrollo con propósito

La vida laboral del empleado debe desarrollarse de forma que le permita vivenciar su propósito personal, pues proporciona una de las experiencias más positivas[12], que redunda en mejor salud, más compromiso, más probabilidad de permanecer en la empresa, mayor disposición a recomendarla y mayor productividad. Para hacerlo realidad pueden ayudar las

siguientes estrategias:

-Resonancia: el propósito organizacional debe estar presente en el día a día, repetirse en las diversas interacciones empresa-empleado, para lo cual debe ser conocido por todos y fácil de recordar. En cada decisión a tomar, cada objetivo a fijar o cada cambio a implementar la pregunta debería ser ¿en qué medida contribuye a realizar nuestro propósito?

-Conexión: las evaluaciones de desempeño, las reuniones de equipo u otras dinámicas deben aprovecharse para reconectar a las personas con el propósito de la compañía, para ayudarlas a alinear su propósito personal con aquel y para hacerles ver como a través de su trabajo pueden contribuir a la realización de ambos.

-Integración: los objetivos organizacionales e individuales deben integrar el propósito. También las acciones a ejecutar para lograrlos. De esta forma su puesta en práctica será una vía para realizar el propósito. También la definición de puestos debe incorporarlo, mostrando lo que la persona hace desde la perspectiva de la contribución al propósito. La iniciativa #UnexpectedJobs del BNP Paribas[13] es un ejemplo de ello.

-Significatividad: cuando se delega o se asignan tareas es imprescindible asegurarse de que las personas comprenden cómo lo que hacen contribuye a la realización del propósito. De esta forma las tareas se transforman en significativas, aportan una motivación trascendente, que da sentido al tiempo y el esfuerzo invertido en ellas. Adicionalmente se evitaran muchas acciones innecesarias, entre ellas las reuniones, que son una fuente de gran insatisfacción en la experiencia del empleado15.

-Alineación: promover dinámicas para que los directivos y sus equipos compartan sus propósitos personales, encuentren puntos de conexión entre ellos y la alineación con el propósito organizacional. Cuando disminuya la motivación y el compromiso deben propiciarse conversaciones en torno al propósito, la misión, la visión, la historia compartida, y los valores: ¿cuál es la razón de ser de este equipo? ¿qué nos une? ¿en que medida lo que estamos haciendo contribuye a realizar ese propósito? ¿qué podemos hacer para mejorarlo?

5.- Incentivar el comportamiento prosocial

Las interacciones que, según el BEX22, producen más satisfacción laboral están vinculadas a las relaciones: trabajo en equipo, apoyo en situaciones difíciles, buen ambiente. Diversas encuestas realizadas por Mckinsey señalan que las relaciones con los compañeros de trabajo son la razón fundamental de la satisfacción en el mismo. Las relaciones juegan un papel crucial en nuestro bienestar y felicidad[14].

La capacidad para cultivar relaciones positivas debería evaluarse como parte de un buen desempeño, teniendo en cuenta aquellos aspectos que forman parte del comportamiento prosocial (compañerismo, colaboración, apoyo mutuo, generosidad, empatía).

Dado que el comportamiento prosocial es contagioso, y el que no lo es también, no se puede premiar un alto rendimiento logrado mediante conductas que dañan las relaciones, generan estrés o afectan negativamente a la salud de las personas. Tampoco intensificar el uso de la tecnología, sustituyendo la relación persona a persona por la interacción persona-máquina.

Para Jen Fisher y Anh Phillips[15] esta tendencia está creando entornos de trabajo menos humanos, porque su uso generalizado desconecta a las personas, incluso cuando comparten un espacio de trabajo, como demuestran las investigaciones de Karen Sobel y Richard Reilly[16].

Es necesario tomar conciencia de que la conexión va mucho más allá de buzones de sugerencias, encuestas de clima laboral o foros virtuales[17]. Debemos dotarla de mayor cercanía, humanidad, profundidad y autenticidad. Los líderes deben ser los primeros en dar ejemplo: realizando visitas personales a los empleados, manteniendo charlas informales con ellos, dejando que expresen sus inquietudes con la seguridad de que van a ser comprendidos y no juzgados, escuchándolo empáticamente y compartiendo historias para hermanarse. Aprovechar estas conversaciones para conocer a la persona más allá del puesto que desempeña, establecer sesiones de “pregúntame lo que quieras” o fomentar las asambleas invertidas (reverse town halls).

Un artículo publicado en la revista Harvard[18] propone implementar “pausas relacionales” para mejorar la conexión entre las personas. Se trata de descansos breves del trabajo en curso, en el que se invita a las personas a compartir cuestiones relacionadas con el estado emocional del equipo: ¿cómo es el nivel de estrés que estamos experimentando? ¿Qué sentimos ante el fracaso de este proyecto? Su objetivo es sacar a la luz la realidad emocional del trabajo, que suele ignorarse, y como afecta al mismo, propiciando que las personas aprendan a gestionarlo proactiva y productivamente. A medida que se habitúan a practicar estas pausas desarrollan una mayor empatía, mejoran las relaciones y aumenta la cooperación.

Promover relaciones positivas debe extenderse a todas las personas con las que interactúan los empleados. Permitir que estos sufran tratos vejatorios de clientes para no perderlos, viendo disminuidos los ingresos, no contribuye a una experiencia del empleado positiva.

Conclusiones

Una experiencia del empleado en la que no hay autonomía, la persona siente que no tiene control sobre el entorno, no cuenta con buenas relaciones y no se siente apoyada provoca un estado de tensión que acaba produciendo deterioro cognitivo.[19] Por el contrario, cuando se potencia un desarrollo humano óptimo los efectos positivos se extienden más allá del presente. Diversas investigaciones[20] apoyan la idea de que la autonomía laboral, un trabajo estimulante que permite evolucionar y unas buenas relaciones laborales pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y a disminuir el riesgo de padecer Alzheimer.

Si aspiramos a ser empresas más humanas el único camino es crear un ambiente orientado al desarrollo humano óptimo. Esta debe ser la meta compartida por todos, empleadores y empleados. Estos últimos también deben participar e implicarse, pues la experiencia, positiva o negativa, que cada uno genera impacta en la de los demás. La experiencia del empleado es un ejercicio de corresponsabilidad.

Autora: Mª Luisa de Miguel Corrales.

Artículo ganador del Premio «Juan Antonio Esteban» 2023, al mejor artículo inédito en RRHH, convocado por AEDIPE CENTRHO, ALDA y Asociación Escritores RRHH y publicado por primera vez en www.asociacion.centro.org.

[1] La rotación de personal alcanzó su máximo histórico en el 2022, tanto en España como a nivel mundial. https://bit.ly/3Lm9dRh

[2] Las conclusiones de “The Harvard Study of Adult Development” (el mayor estudio longitudinal sobre lo que aporta sentido, felicidad y salud a nuestras vidas) revelan que las relaciones con los demás son lo que determina que estemos más o menos satisfechos con nuestra vida. Una buena parte de ella se desarrolla en el trabajo.

[3] Un 43% de trabajadores sufre burnout según los datos de la Guía Laboral de 2022. Casi 3 millones de personas mueren anualmente en el mundo por enfermedades relacionadas con el estrés en el trabajo. En Estados Unidos, 47 millones de personas abandonaron su trabajo por agotamiento en el 2021.

[4] El 78% de los empleados en España asegura realizar horas extra, de los cuales el 61% indica que no son remuneradas ni las recupera, según datos de la ‘Guía del Mercado Laboral 2022’ de HAYS España.

[5] Tom Peters (2022). Excelencia ahora: humanismo extremo. Empresa Activa. Barcelona.

[6] Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology, 69(4), 719.

[7] Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., y van Dierendonck, D. (2006). Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 18, 572-577 Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the measuring of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of

Psychology, 52, 141-166. doi: http://dx.doi.org/10.1037//0022-3514.57.6.1069

[8] Barómetro de Experiencia de Empleado en España (BEX) 2022. www.barometroex.com

[9] “Cómo mejorar las evaluaciones del desempeño cuando sólo un 5% de los empleados y managers las considera útiles.” Observatorio Recursos Humanos. Marzo 2023. https://bit.ly/41hwF7E.

[10] Parent-Rocheleau, X. y Parker, S. K. “Algorithms as Work Designers: How Algorithmic Management Influences the Design of Jobs”. Human Resource Management Review, 10 de mayo de 2021.

[11] De Miguel, María Luisa (2022). Desarrollo sostenible del capital humano. Revista Capital Humano. Nº 374. Abril 2022. 12 De Miguel, Maria Luisa (2022). El líder mentor como multiplicador del talento. Sintetia.com. Abril 2023.

[12] “Help your employees find purpose or watch them leave”. Mckinsey. Abril 2021. https://mck.co/43R0XzM

[13] #UnexpectedJobs BNP Paribas. Consultar en https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=unexpectedjobs 15 “Así serán las nuevas reuniones: se acabó calentar la silla de trabajo.” El País. Abril 2023. https://bit.ly/3Hi3s4v

[14] “The Harvard Study of Adult Development”.

[15] Jen Fisher y Anh Phillips (2021). Work better together. McGraw-Hill

[16] Sobel Lokeski, Karen y Richard R. Reilly (2020). The power of virtual distance. New Jersey. Jhon Wiley

[17] De Miguel, María Luisa (2022). Equipos desconectados, más allá de la distancia física. Revista ORH. Número 179. Junio 2022

[18] Michelle A. Barton, Bill Kahn, Sally Maitlis, and Kathleen M. Sutcliffe (2022). “Stop Framing Wellness Programs Around Self-Care”. Revista Harvard. Abril 2022.

[19] Sharon K. Parker y Gwyneth G. Fischer. “Cómo un buen diseño del trabajo nos hace más inteligentes”. Harvard Deusto Business Review. Número 326. Octubre 2022.

[20] Fisher, G. G., Stachowski, A., Infurna, F. J. et al.“Mental Work Demands, Retirement, and Longitudinal Trajectories of Cognitive Functioning”.Journal of Occupational Health Psychology, 19,n.º 2, abril de 2014; Pan, K. Y., Xu, W., Mangialasche, F. et al. “WorkingLife Psychosocial Conditions in Relation to Late-Life Cognitive Decline: A Population-BasedCohort Study”. Journal of Alzheimer’s Disease,67, n.º 1, 2019; Ng, T. W. H. y Feldman, D. C. “The Relationship of Age to Ten Dimensions of Job Performance”.Journal of Applied Psychology, 93, n.º 2, marzo de 2008;. Andel, R., Crowe, M., Hahn, E. A. et al. “Work-Related Stress May Increase the Risk of Vascular Dementia”. Journal of the American Geriatrics Society, 60, n.º 1, enero de 2012.